首先來說說,為什么帶孩子去旅行一、旅行是高質量的陪伴

作為班媽班爸,為了事業的發展經常早出晚歸,每天跟寶寶的高質量陪伴時間往往就一個小時。即便是全職爸爸媽媽,因為每天的家務、瑣事,甚至僅僅因為總捧著手機,實際上的陪伴質量也往往令孩子不滿意。

而旅行則不同,從日出到日落,家長陪著孩子一起玩耍,與孩子一起去陌生的地方,一起用好奇的眼光來認識這個世界。這樣的高質量陪伴,是提升親子間的關系和相互信任的最好途徑之一。

二、在旅途中成長,建立自信和獨立

每次帶娃出去旅行回來,我們都會發現娃在旅途中有驚人的成長了。

也是因為更多的旅行,讓娃有機會作為獨立的個體,與更多人的溝通,勇于表達自己,建立起自信和獨立。現在娃在同齡的小朋友中,已經能夠表現出更多的獨立、淡定、專注和寬容,我相信這與她的多次的旅行有著密不可分的關系。

三、通過調節自己,適應環境的變化

有媽媽跟我說,我不打算帶孩子去旅行,因為旅途中有太多的跟家里不一樣。氣候不一樣,干濕度不一樣,吃東西口味不一樣,甚至時差不一樣,不相信年幼的寶寶可以適應這么多的改變。

我要說的是,人類之所有能延續到今天,靠的就是超強的適應力,這是從遺傳學的內在機理就決定了的。小寶寶對環境改變的適應,遠遠超乎我們的想象。通過改變自己的一些固有的生活習慣,換來的是在不同環境中更強大的生存能力。

四、培養多元的世界觀和價值觀

去不同的地方,認識不同的人,適應不同的風土人情,這對于培養孩子多元的世界觀和價值觀有著深刻的意義。俗話說,讀萬卷書行萬里路。只有真正腳踏實地的去看到了,身臨其境的去感受到了。才能真正體驗到原來這個世界是那么的大,人和人之間又是這么的不同。

五、直面困難,每次旅行都是一次修行

誠然,畢竟是在陌生的城市、甚至陌生的國家,旅途中必定會有很多的不可控,會有很多的問題甚至困境。但這也正是旅行才擁有的魅力。如果我們永遠都待在家里,也許永遠不會有這些風險。但跟孩子一起去經歷陌生,一起去遇到困境,一起去解決問題,這才是真正的在旅途中成長。這樣的成長,對大人和孩子都是一次寶貴的修行。去讀書,也要去旅行。心靈和身體,都要在前進的路上。

我的孩子現在已經五歲多了,從她1歲多開始,我們每年都會安排一到兩次合適的旅行項目。

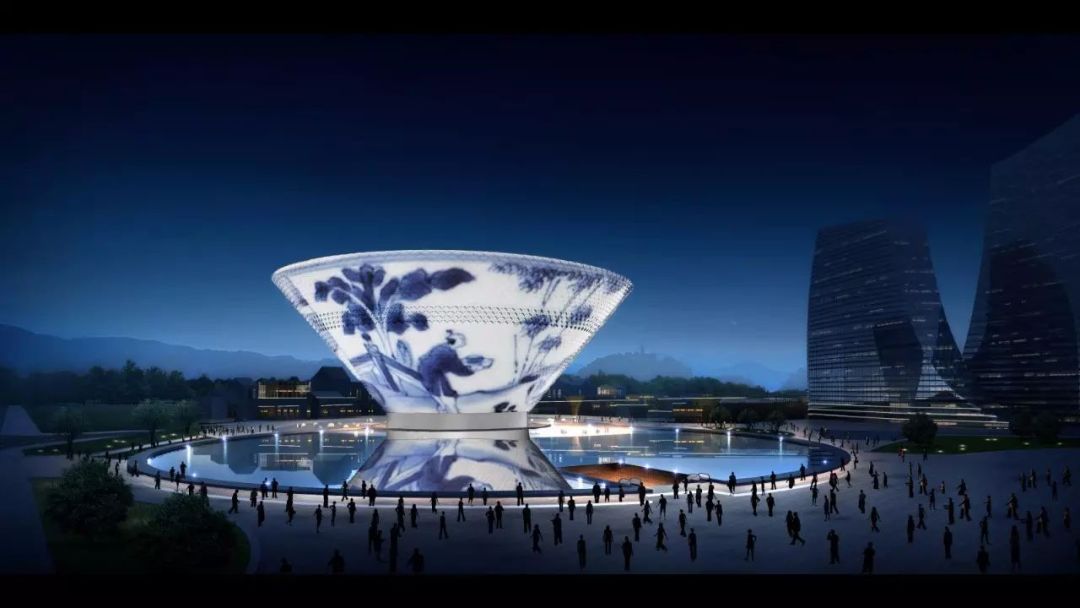

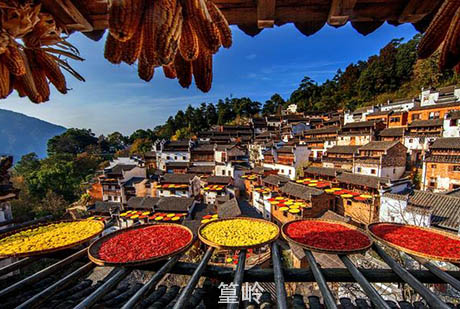

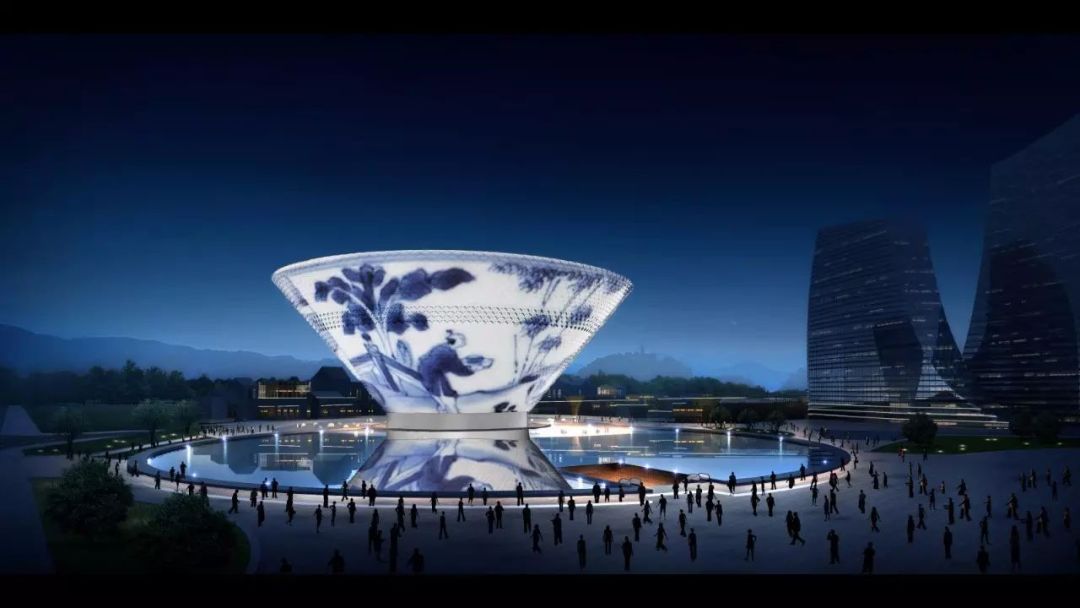

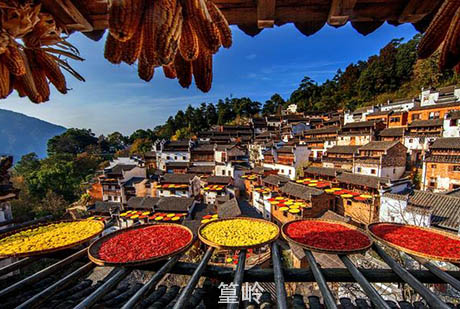

第一次旅行是和家里親戚一起,孩子那時候才1歲半,趁著出行的人多一些也好方便照顧,第一次旅行,選擇的是省內短線,包車前往,車程大概3小時左右,我們選擇了江西經典線路,景德鎮+婺源李坑+婺源篁嶺兩日游,2日游時間短,包車的話孩子休息時間也好調整,年齡小,如果路上有什么問題也是可以及時返回的,這次旅行,讓娃和未曾見過面的大姑二姑熟悉了,而且從此也真正記住了,是我的親人,不是視頻上的親人,而是真正的真人,有了親密的互通,讓娃深層次的對親情有了一定的感受,從此以后,都會說,我有二姑大姑,二姑在哪,大姑在哪,等等....我想這就是親密接觸,一起陪伴相處,一起游山玩水,一起嬉笑打擾中領悟到的更多更多.....

后面再去是2歲多,有了小伙伴了,和小伙伴們一起去長隆游樂場,雖然還小,但是打打鬧鬧也很歡快,在這次旅游過程中,娃學會了怎么和同齡小朋友相處,也知道了火車硬臥和高鐵的區別,還知道了,原來小朋友到游樂場有些過了1.0米就是要買票的,買票是什么感覺,買票是驕傲的感覺。

后面是去湄洲島,就我們一家,早早的娃就開始期待,出發頭一天和我一起整理要出去準備的行李衣物,已經學會了,想要自己選擇自己喜歡的衣服帶上,而且能分辨出夏天該帶的衣物和冬天該帶的區別。第一次看到大海,讓娃眼界更寬了,在船上就一直和媽媽說,媽媽大海好大啊,好藍啊,我好喜歡,坐船也知道了必須要穿救生衣,還聽認真聽了船員叔叔講為什么要穿救生衣,在沙灘玩的時候一直說,媽媽,潮水長起來了我們快跑,同時明白了,潮起潮落的概念,問她媽祖是什么,懵懵懂懂的會說媽祖是神仙啊,會保佑我們.......

娃最喜歡的還是廈門,廈門都去了2-3次了,每次回來都有不同的感受,而且每次去的玩伴都不同,每次的年齡也不同,感受到的東西也不太一樣,鼓浪嶼,科技館,火山島,出海撈蟹,云水謠,土樓,炮臺,植物園,中山路....

走過那么多地方,每個地方又都不同,這么多美的地方,就算孩子長大以后已經不記得這些美好,但是他們在旅途中感受到的快樂卻是很真實的,至于回憶,那是留給大人的。

衣服、用品和玩具再美,也總有一天會被丟掉,但這種對美的感知和享受卻會浸潤孩子的內心,伴隨終生。

木心先生說:沒有審美力是絕癥,知識也救不了。

通過旅行去感受,通過美去感知,你的娃成長了,伴隨著豐富的閱歷!